La ponencia, que se desarrolló en modalidad virtual, se dio en el marco del ciclo de conferencias de historia, antropología y arqueología, organizado de manera conjunta entre el MUA y la escuela de antropología de la institución.

Jackeline Elizabeth Mejía

La Palabra Universitaria

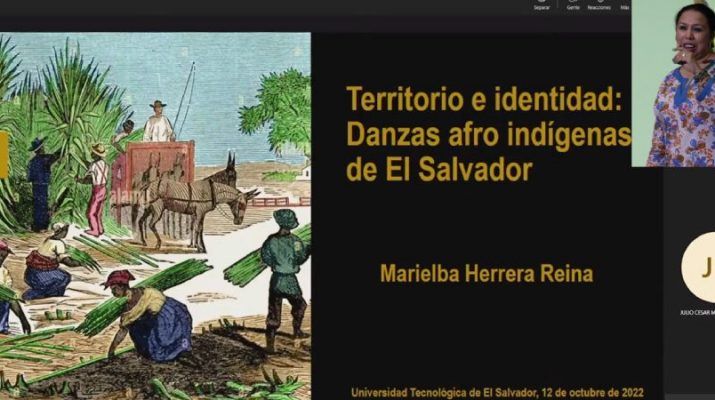

Sobre Territorio e identidad: danzas afro-indígenas de El Salvador versó una conferencia especializada que impartió recientemente la antropóloga de la Universidad Tecnológica de El Salvador (Utec), Marielba Herrera.

Dicha actividad, que se desarrolló de manera virtual, se realizó en el marco del ciclo de conferencias de historia, antropología y arqueología, organizado de manera conjunta entre el Museo Universitario de Antropología (MUA) y la escuela de antropología.

Para entrar en contexto, Herrera, quien además es fundadora y presidenta de la Red de Estudios Afrocentroamericanos, afirma que la nueva identidad Afro indígena, nació a partir de un sincretismo biológico y las relaciones interétnicas que han conformado indígenas y afrodescendientes, se gestaron en la cotidianidad desde inicios de la conquista y colonización, es decir, a partir del siglo XVI. Por otro lado, explica que el afromestizaje es la asimilación de lo indio, lo africano y lo español.

Sostiene que se tienen diferentes registros con los cuales se evidencian las danzas como El baile de la panadera, cuyo registro dice que en 1,762 para la fiesta del Rey Carlos Tercero de Borbón, en el octavo día, los africanos van a llegar cantando en lengua de Angola o de Guinea y es la primera mención que se tiene de la lengua africana en la Villa de Sonsonate”, expresa.

Añade que lo más relevante es que en ese registro se menciona a un grupo que no es “ni ladino, ni indígena, ni europeo”. El baile del panadero tiene un origen colonial, María de Baratta establece el siglo XVIII como posible aparición y practica en Izalco, un 24 de diciembre, relacionado al niño dios y con el Baile de la Negra Señora.

Comenta que los instrumentos utilizados para este baile son marimba y guitarra, además se utiliza como primer son para animar a la gente a que salga a bailar, fusionando la sátira con lo erótico.

“Es importante identificar que las danzas de las poblaciones afro invitan a la convivencia y al compartir de ese momento, entonces integran a la comunidad o personas que están observando a que formen parte”, relata la antropóloga.

Uno de las estrofas que integran el baile del panadero dice así: “que sirva el panadero, que sirva con afán, porque está caliente el horno, y se le chamusca el pan. Ha salido a bailar la rosa con el clavel, la rosa derrama perlas y el clavel a recoger”.

Por otra parte, el Baile de la negra señora de Izalco también tiene un origen colonial y fue realizado el 24 de diciembre, asociado con la cofradía del “Niño Dios de María” y por segunda vez consecutiva jugará un papel muy importante para la cosmovisión afroamericana.

Los instrumentos utilizados fueron zambumbas, quijadas de burro, dulzainas, mandolinas y guitarra, los integrantes para este baile son Bartolo, la Sebastiana, más otros que animan y salen a bailar. El hombre luce un traje de cotón o saco y sombrero, y la mujer usa huipil y reboso, cuyo objetivo es invitar a otros a bailar, fusionando la sátira con el coqueteo.

Además, se habla de otras danzas muy representativas de la época como la Danza de la San Juaneada, por lo cual, en su experiencia, la experta dice que “según los personajes de los relatos orales de Conchagua, he logrado comprender que la danza representa una época en la que mujeres y hombres trabajan en la agricultura, en la falda del volcán de Conchagua y se recuerdan como esclavos africanos, que llegan con los piratas, por eso la danza es de negros”.

Para finalizar la antropóloga expresa que este tipo de temáticas es muy relevante para el estudio cultural de las etnias, como parte de la identidad y antecesores de la actual población salvadoreña.